Die Entwicklung eines auf Ihre Betriebsabläufe zugeschnittenen Risikomanagement-Systems gewährleistet effiziente und skalierbare Compliance-Maßnahmen. Ein solides ORM-System umfasst in der Regel:

1. Risikoidentifizierung

In diesem Schritt überprüfen wir sorgfältig alle wichtigen Bereiche, in denen Probleme/Abweichungen die Qualität oder Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z. B. Kalibrierungsdrift, Stromausfall, Prozessabweichungen oder Alarmmüdigkeit. So stellen wir einen reibungslosen und sicheren Ablauf sicher.

Tools wie die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) und strukturierte Walkdowns können Teams dabei helfen, Schwachstellen proaktiv aufzudecken. Die Überprüfung der CAPA- Historie und der Auditergebnisse zeigt außerdem Bereiche mit wiederkehrenden oder latenten Risiken auf.

2. Risikobewertung und Priorisierung

Im zweiten Schritt werden die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen der identifizierten Risiken bewertet. Instrumente wie Selbstbewertungen der Risikokontrolle, Key Risk Indicators (KRIs) und Abweichungs-Management-Systeme spielen dabei eine wichtige Rolle.

KRIs sollten an messbare Kennzahlen wie Alarmreaktionszeiten, Kalibrierungsprozentsätze oder Abweichungshäufigkeit gekoppelt und nach dem Standardmodell „Schweregrad × Auftreten × Erkennbarkeit“ bewertet werden. Darüber hinaus sollten Unternehmen ihre Risikobereitschaft definieren und klarstellen, welche Risiken sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und welche toleriert werden können. Dieser strukturierte Ansatz gewährleistet eine effektive Priorisierung der Risiken.

3. Risikominderung und Kontrolle

Sobald die Risiken priorisiert sind, ergreifen Sie Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und Korrektur:

- Präventiv: Maßnahmen wie Monitoringsysteme (EMS), Kalibrierungsprogramme und USV-Notstromversorgung.

- Detektiv: Alarme, Audit Trail Reviews und Trendanalysen, um Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten.

- Korrektiv: CAPAs, Lieferantenkorrekturen und Änderungskontrolle, um Abweichungen zu beheben und die zukünftige Robustheit zu schaffen.

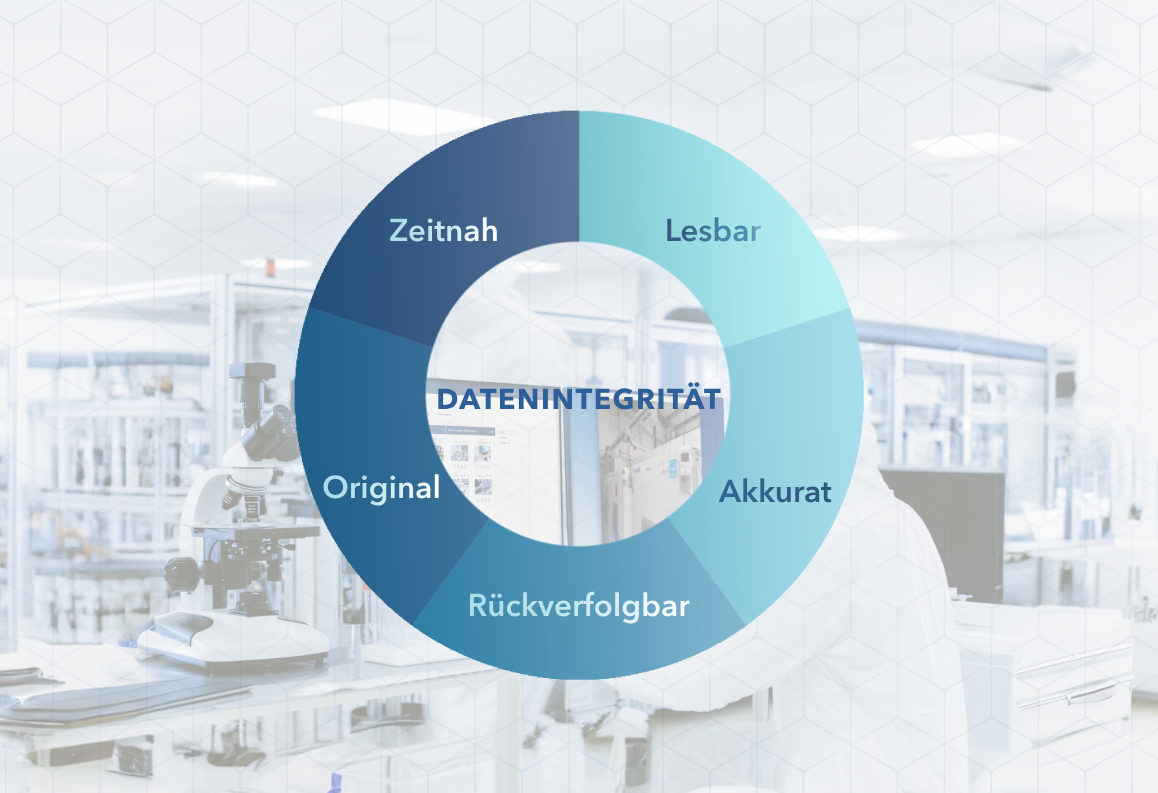

Der Einsatz fortschrittlicher Tools wie eines Monitoringsystems kann eine hervorragende Möglichkeit sein, nicht den Spezifikationen entsprechende Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Dies trägt dazu bei, den manuellen Arbeitsaufwand zu verringern und die Datenintegrität sowie Echtzeit-Transparenz der Betriebsabläufe zu verbessern.

4. Überwachung und Überprüfung

Risikomanagement ist kein „Einstellen und Vergessen“-Prozess; es erfordert kontinuierliche Überwachung. Legen Sie KPIs/KRIs fest, die mit Compliance und Leistung verknüpft sind, und verfolgen Sie diese, wie z. B. Alarmreaktionszeiten, Kalibrierungsprozentsätze und CAPA-Wiederholungsraten. Überprüfen Sie diese Kennzahlen regelmäßig, um über betriebliche Änderungen und die sich entwickelnde regulatorischen Anforderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Diese proaktive Überwachung sorgt dafür, dass Ihr Compliance-Programm einheitlich und auditfähig bleibt.

5. Integration mit Qualitätssystemen

Schließlich sollte ein starkes ORM-System nahtlos in Ihr Qualitätsmanagementsystem (QMS) integriert werden. Diese Integration sollte nicht nur Entscheidungen über CAPAs, Abweichungen, SOPs und Schulungen leiten, sondern auch Änderungskontrolle, Dokumentenkontrolle und Lieferantenqualitätsprozesse umfassen. Durch die Abstimmung von ORM mit QMS-Elementen schaffen Sie ein einheitliches Compliance-Ökosystem, das Risikobewusstsein und Verantwortlichkeit in Ihrem gesamten Betrieb gewährleistet.